こんにちは。

椿です。

今回は、『栄養素の適量と水について』です。

⚠︎以下注意事項⚠︎

・疾病等がある方には当てはまらないものがあります。

・下記情報はあくまでも“そう言う作用がある”ということです。食事はお薬ではないので、効能ではないのでご注意下さい。

・主は管理栄養士の資格を持っています。あくまで、科学的な目線から見たお話です。これ違うだろ!又は質問等ありましたらコメントへお願いいたします。

・参考文献は最下部に記載しております。内容等不備、参考文献元からの削除依頼がありましたら即刻削除いたしますので、お手数ですがコメントへお知らせください。

なんか、すごい専門的な内容になってしまった気がします…。

ごめんなさい…。

✂ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー✂️

⭐️そもそも、栄養素の適量って?

栄養素は、バランスよく過不足なく摂ることが大切です。

・栄養素の摂りすぎることで起こる症状

→過剰症

・栄養素の不足によって起こる症状

→欠乏症

多すぎても少なすぎても体の状態が悪くなるので注意が必要です。

・日本人のちょうどよい栄養素の摂取量は、「日本人の食事摂取基準」という厚生労働省が5年ごとに作成している資料に載っています。

性別、年齢別に必要な量が定められています。

全ての栄養素をちょうど良く摂るのは難しいです。

できるだけ色々な種類の食材を食べることで、栄養素のバランスは整いやすくなります。

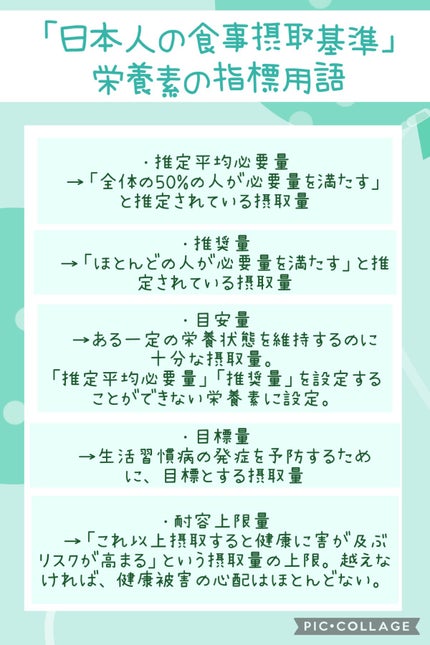

⭐️「日本人の食事摂取基準」栄養素の指標用語

・推定平均必要量

→「全体の50%の人が必要量を満たす」と推定されている摂取量

・推奨量

→「ほとんどの人が必要量を満たす」と推定されている摂取量

・目安量

→ある一定の栄養状態を維持するするのに十分な摂取量。「推定平均必要量」「推奨量」を設定することができない栄養素に設定。

・目標量

→生活習慣病の発症を予防するために、目標とする摂取量

・耐容上限量

→「これ以上摂取すると健康に害が及ぶリスクが高まる」という摂取量の上限。越えなければ、健康被害の心配はほとんどない。

「推定平均必要量」「推奨量」は科学的根拠がありますが、「目安量」は科学的根拠が薄いです。

個人で利用し、自分の必要量を調べたい場合は、「推奨量」「目安量」または「目標量」を利用して算出するのがオススメです。

また、どれだけいいと言われている栄養素であったとしても「耐容上限量」を越えないように注意してください。

「日本人の食事摂取基準」記載の摂取量は画像を参照してください。

⭐️適切なエネルギー量について

エネルギーの目安は「推定エネルギー必要量」を参考に求めます。

年齢、性別、身体活動レベルなどに応じた接種エネルギー量の目安を示したものです。

「推定エネルギー必要量」を3等分すれば、1食の目安もわかります。

体格、年齢、基礎代謝などによって個人差が大きくでます。体重やBMIの変動を見ながら調整していくことが大切です。

・基礎代謝量

→生命を維持するために体が必要とする最小限のエネルギーです。年齢、性別、体格によって個人差があります。

・身体活動レベル

→仕事や家事などの「生活活動」と、ウォーキングなどの「運動」を合わせたものの強度。

I(低い): 日常生活において大部分が座った状態で、安静にしている時間が長い。仕事はデスクワーク中心となる。

II(ふつう): 座位中心だが、通勤や作業内容によっては歩行、立った状態での作業や接客を行う。家事や軽いスポーツなども行う。

Ⅲ(高い): 仕事でよく移動したり、立った状態で作業をしたりすることが多い。普段からスポーツなどを習慣としている。

♡エネルギーを1番使う部位

→骨格筋(筋肉)です。次に肝臓、脳です。

筋肉をつける=基礎代謝が上がる→痩せやすくなる、はコレが根拠ですね。

痩せたい人は筋トレしましょう。

余程の量しないとムキムキなんかにはなれませんのでご安心ください。笑

⭐️栄養素をきちんと摂ると何がいいの?

体の老化を抑え、免疫力が上がり病気になりにくくなります。

・酸化、老化(糖化)については別記事参照

⭐️水について

人体を構成している成分のうち、最も多いのが水分です。

人間の体の約60%は水分です。発汗や排泄を通して毎日大量に失われるため、1日約2ℓを目安にこまめに補いましょう。

・炭酸水について

→胃液の分泌の促し消化を促進

→満腹感が生まれる

・ミネラルウォーターについて

→硬度によって軟水、中軟水、硬水に分けられる

→特に硬水がミネラル分を多く含み、ミネラル補給に役立つ

→一度に多量に飲むと胃腸に負担がかかりやすいので、少しずつ飲んだほうがいいです。

・水の働き

①汗をかくことで体温調節を行う

②栄養素を運び、消化・吸収を助ける

③排泄によって体内の水分量を調節する

①体を動かすと、体内にエネルギーとともに熱が生まれ、体温が上昇する。上がりすぎた体温は、汗などにより体内の水分を排出し、熱を逃すことで下げられるため、体温は常に一定に保たれる。

②栄養素やホルモンを運ぶ血液の主成分は水であり、栄養素の消化・吸収も水に溶けた状態で行われる。十分な水分をとることは、栄養素の運搬と消化・吸収を助けることに繋がる。

③排泄とは、体内の水分が体外に排出されること。体内の水分量は呼気や汗、尿、便による排泄によって一定に保たれる。尿量は、汗をよくかくと少なくなり、水分を多くとると増えるなど調節される。

⚠︎熱中症について

→水分不足による体温の上昇が原因

体内の水分が不足すると、体内の熱を逃がせず、発汗量が減って体温が上昇し、熱中症を引き起こす。

特に暑い日などは、室内に限らず外出先でもこまめな水分補給が必要。

日本人の食事摂取基準

90

2

87

4

86

2

84

5

84

2

84

2

![LIPS[リップス] - コスメのクチコミ検索アプリ](https://cdn.lipscosme.com/assets/lips_logo_full_2022-bc7b4bc9dd66035bc5696b0d16bc3d38a7be357186656c039e68cc4cf21ae675.png)

埋め込み

埋め込み 投稿・コメントの報告

投稿・コメントの報告

コメント